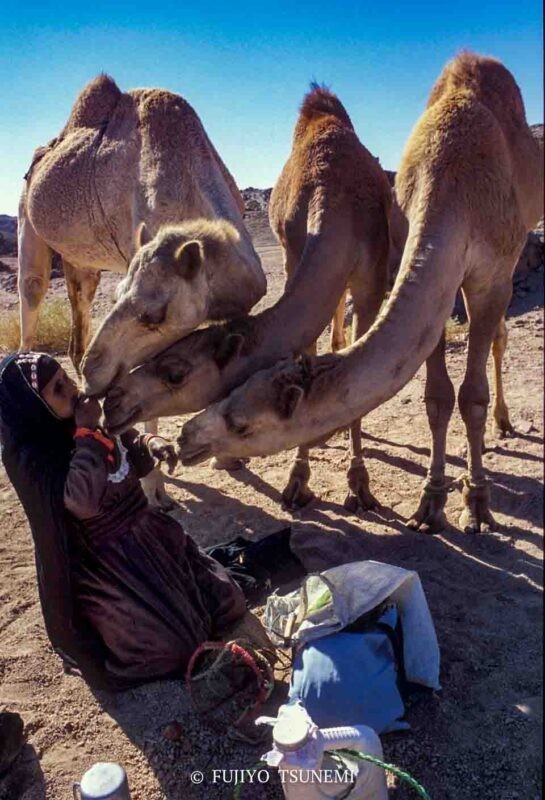

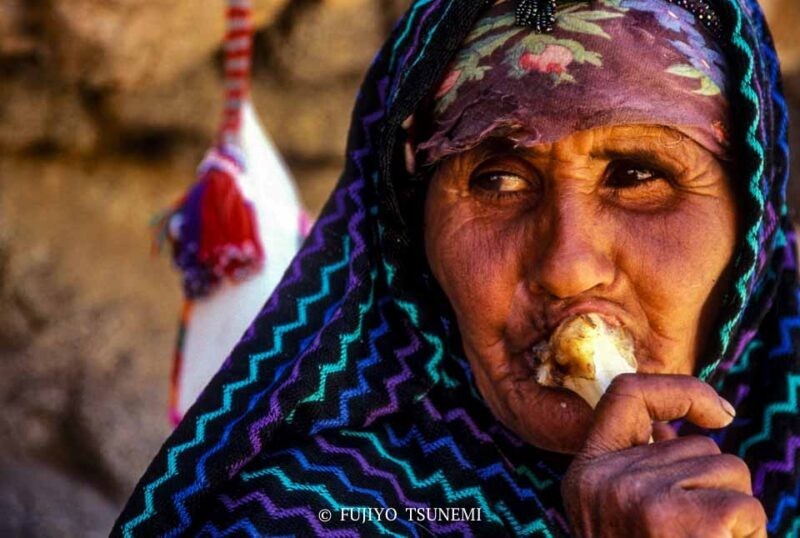

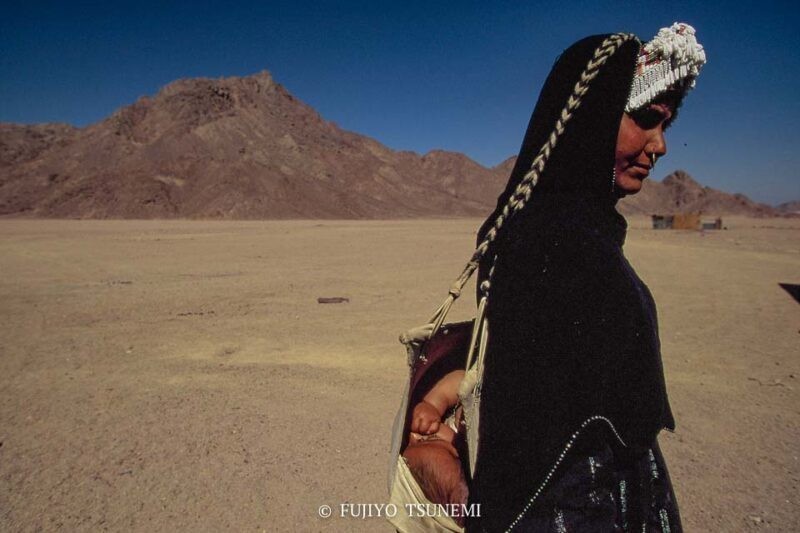

エジプトの砂漠でラクダ7頭を連れ、移動生活を送る遊牧民女性サイーダ。ラクダに口移しでパンを与える。「私はラクダさえいれば、あとは何もいらない」。

![]()

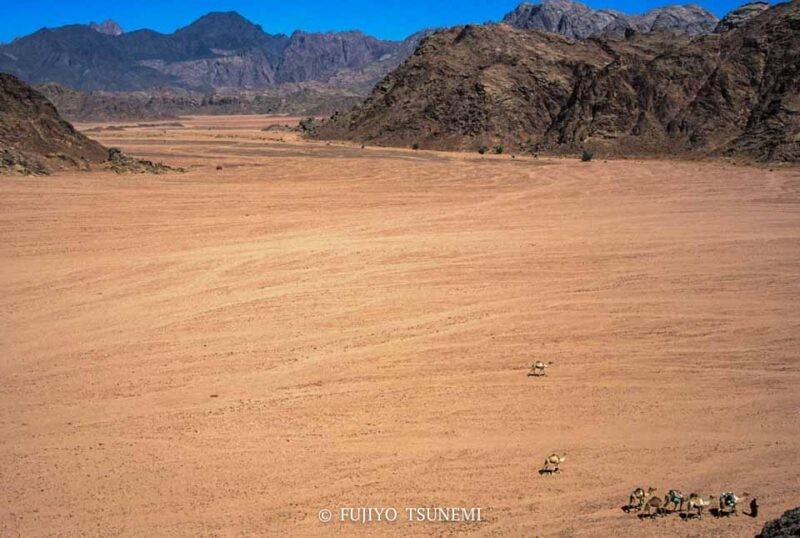

エジプトの東方砂漠に遊牧民のホシュマン族が暮らしている。10年以上にわたる干魃のため、ほとんどの人が遊牧生活を捨て、定住地で観光業に就くようになった。今でも遊牧を続けているのは、わずか数家族。そのうちの一人、サイーダ(女性・65歳)は、ラクダを連れて一人で砂漠を移動しながら暮らしている。

泉で水を汲み、夜は月明かりでパンを焼き、満天の星の下で眠る。自然と密接に関わるその暮らしは、物質的には質素ながら、心の平穏と静けさ、私たちが失ってしまった豊かさのようなものがあると感じられる。

このまま雨が降らなければ、あと数十年のうちに、砂漠に暮らす遊牧民はいなくなってしまうといわれている。

Egyptian bedouin woman Saida is living alone in the desert with her 7 camels, moving from place to place every day.More than a decade of drought has led most people to abandon their nomadic lives and start tourism in settlements. Only a few families continue to nomadic. One of them, Saida, 65, lives alone in the desert with a camel. The days of drawing water in the spring, baking bread by moonlight at night, and sleeping under the stars in full sky. The life that is closely related to nature, while materially simple, can be felt that there is something like peace and quietness of the mind and the richness that we have lost. It is said that if it does not rain as it is, nomads living in the desert will be gone in the decades.

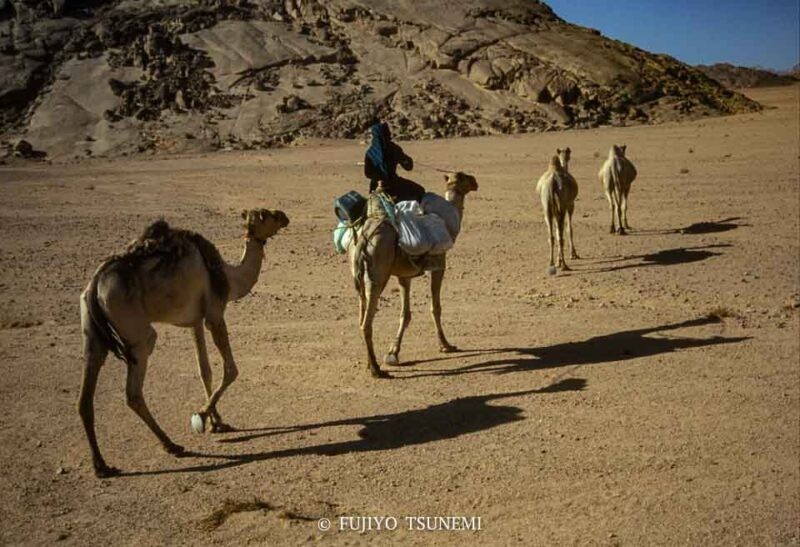

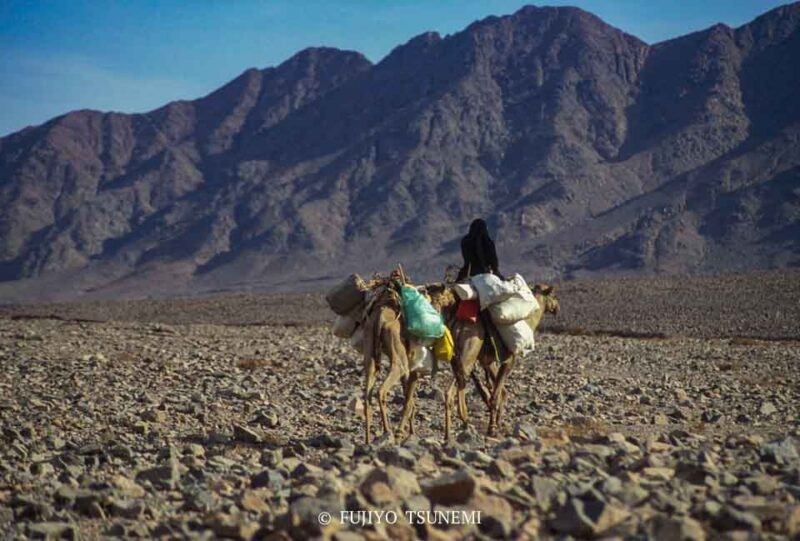

ラクダと移動。「ラクダなら車と違ってゆっくりだから、空を飛ぶ鳥を眺めることができる」

食事中にラクダたちが寄ってくる。「ラクダは乗ることも荷物を運ぶこともできる。ミルクはドクターの注射と同じくらい栄養がある。糞でパンも焼ける」

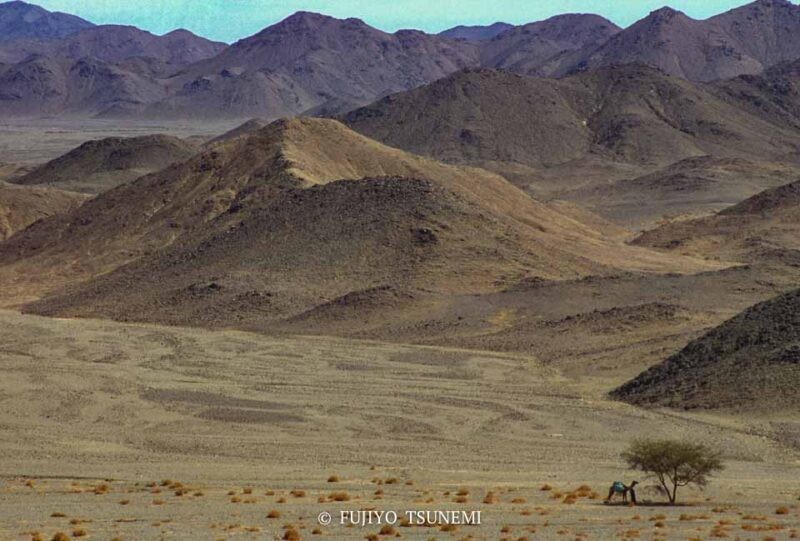

木の下でラクダの荷を下ろして一休みする。

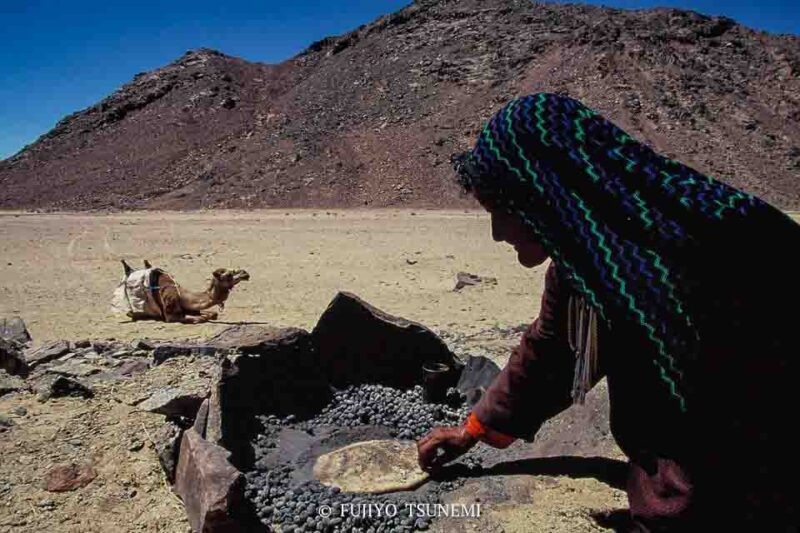

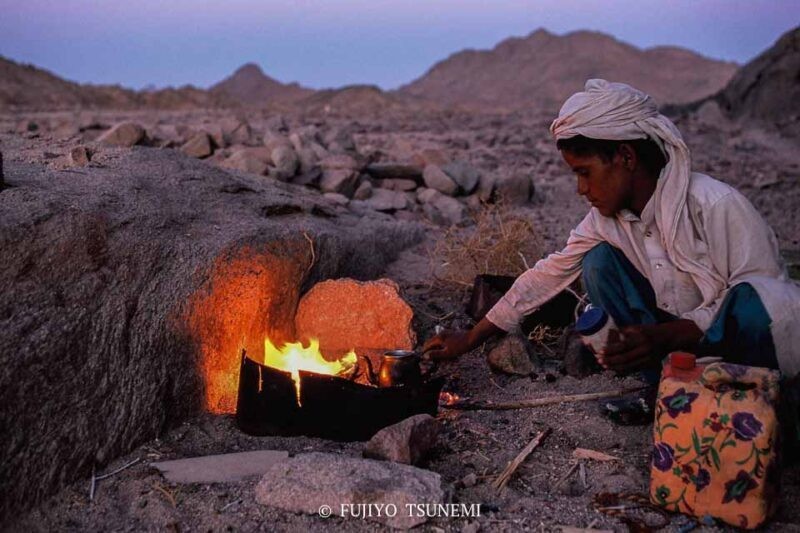

砂漠で食べるのはゴルスというパン。練った小麦粉を平らにのばし、炭の中に入れて焼く。

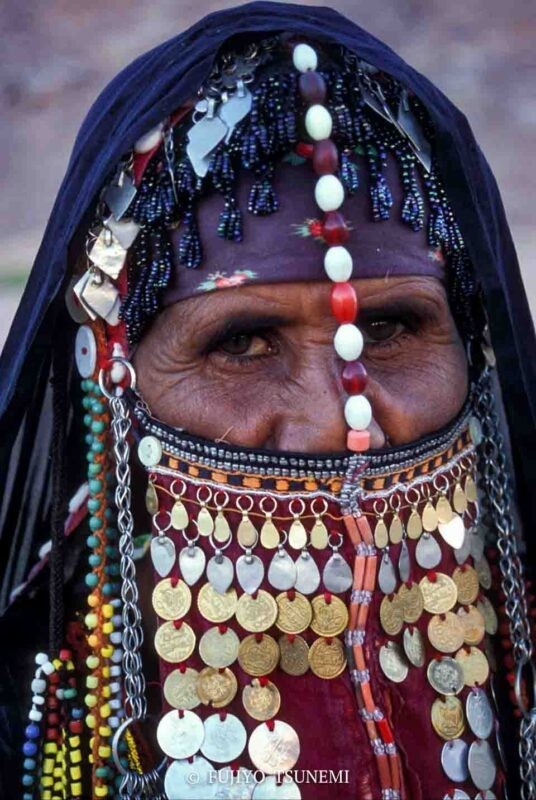

先祖代々受け継いだブルカをつけるサイーダ。「私は体が動かなくなるまで砂漠でラクダと暮らしたい」

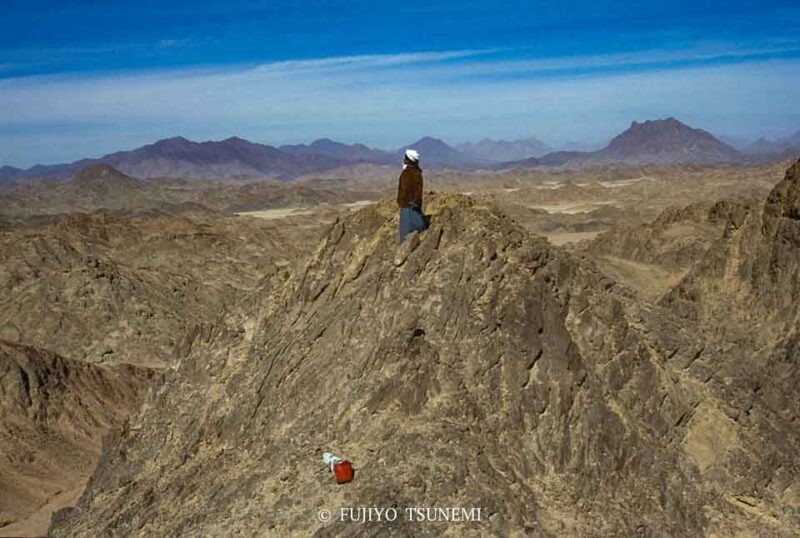

サイーダの末息子のサイードは、いつも素足で山をかけ登る。ある遊牧民はいう。「昔は皆、靴を履いていなかったから、足の裏は皮は厚く、トゲが刺さらなかった。今の遊牧民は皆、靴をはくようになって、皮膚はずいぶん弱くなってしまった」。

ラクダの放牧に出かけるサイーダ。ラクダに積みきれる荷物だけで生活する。

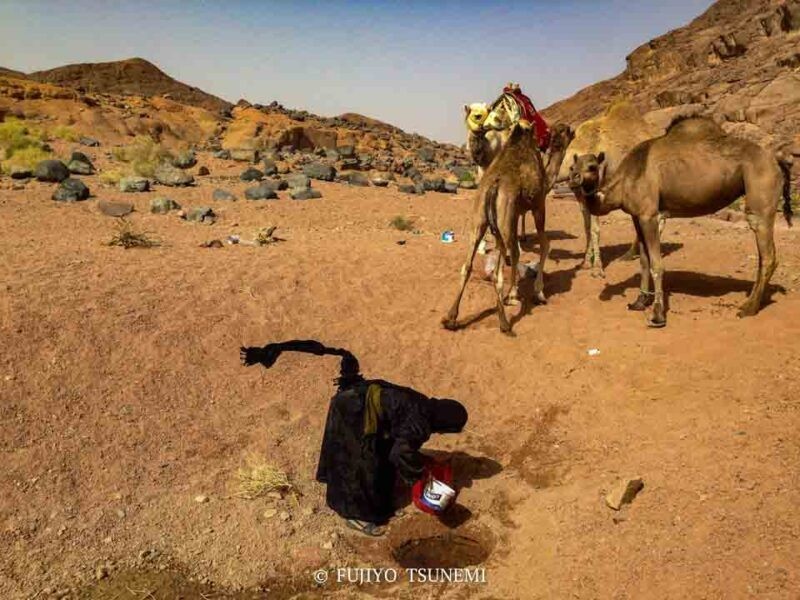

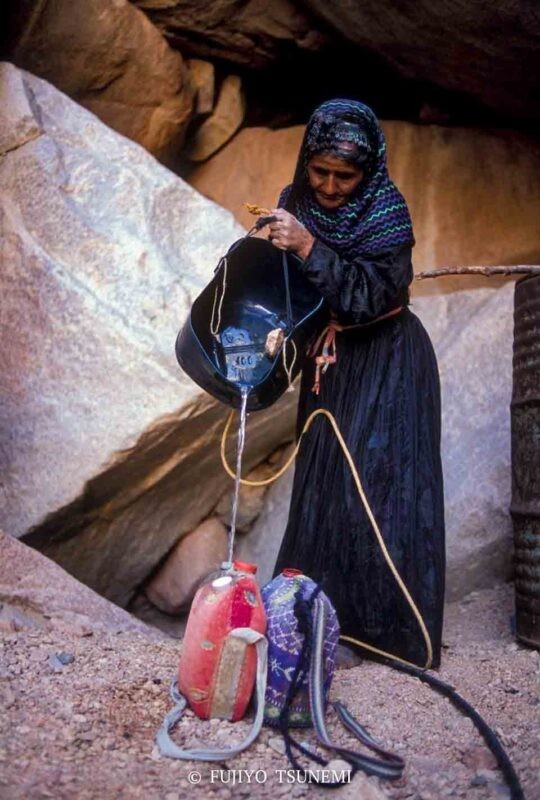

山にたまった雨水をくむ。これがラクダと自分の飲み水になる。

水筒に泉の水をくむ。水筒は布で覆い、いつも湿らせておく。それによって、気加熱で中の水が冷たく保たれる。

肉は骨の中まで食べる。肉を食べるのは、お祭りで親戚が訪ねてきた時だけだが、「肉はたまに食べるからおいしい。」

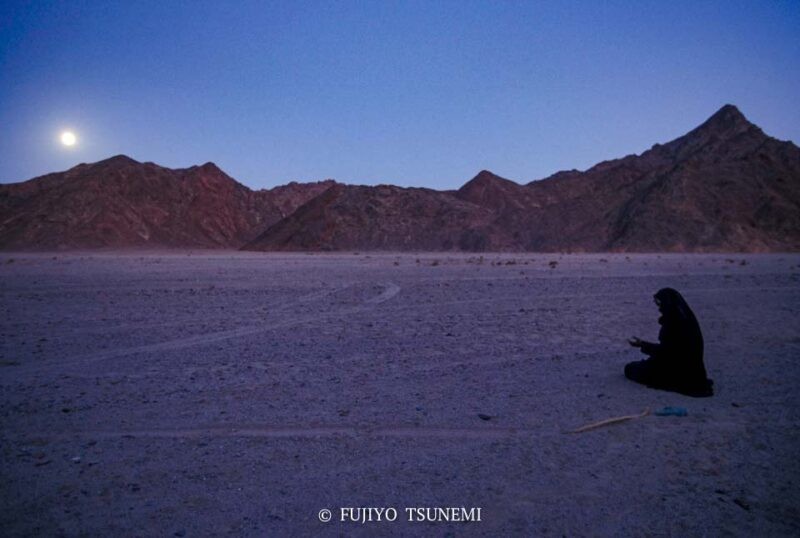

マグリブ(日没)の礼拝。敬虔なサイーダは1日5回の礼拝を欠かさない。礼拝の時はいつも「死」について考えているという。

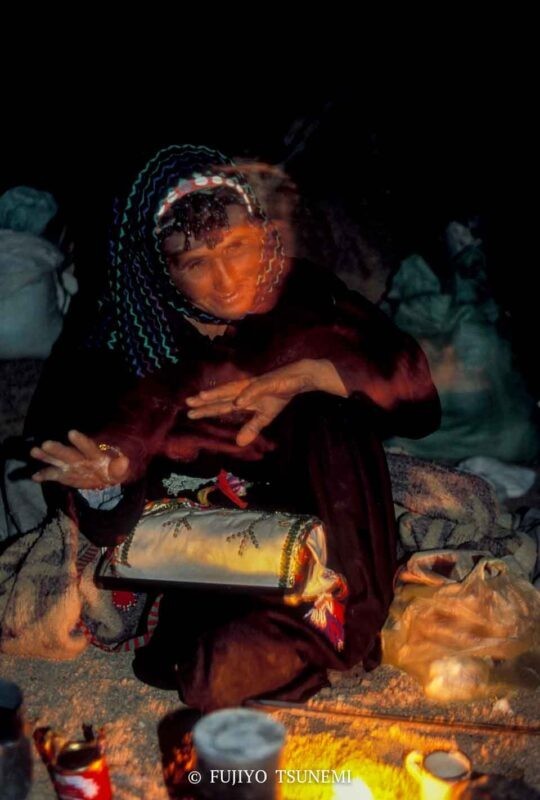

ラジオの音楽に合わせて歌う。ラジオに砂が入らないよう、手作りの布袋でおおっている。袋は娘からのプレゼント。

末息子のサイードが砂漠でお茶をいれる。

遊牧民の結婚式でファッタというお祝いの時に供される料理を食べる親戚の女性たち。

定住地に暮らす娘のタイガ。「砂漠で遊牧していた時は、好きな時に動物たちと移動していたから心地よい疲れだった、今は1箇所にじっとしていて足腰が痛くなる」

イスラムの祭りの時に、久しぶりに訪ねてきた親戚たちと炎を囲んで話がはずむ。

scan-001.jpg)

-644x455.jpg)

砂漠のリアルノマドの暮らしとは?

彼女の持ち物はラクダ1頭に積めるだけ。飼っているラクダは7頭。そして毎日砂漠を移動しながら暮らしています。

私はこれまで何度もいっしょに生活しながら取材してきました。「女ノマド、一人砂漠に生きる」という本も書いています。

その砂漠の暮らしを詳しくご紹介します。

どうやって居場所を知る?

彼女はいつも砂漠を移動していますが、携帯を持っていません。居場所を知るのは厄介です。

私はいつも町に住む遊牧民(同じ部族の人)に車で連れて行ってもらいます。

今彼女がどの辺にいるかは、遊牧民同士のネットワークでわかります。そこでアタリをつけた場所へ行き、あとは砂漠に残された彼女やラクダの足あとを見ながら探すのです。

遊牧民は人間やラクダの足跡を見て、それが誰のものか、何日前につけられたのかを見分けます。

しかし風が強い日などは、足あとが消えてしまって見つけづらいことがあります。

また砂漠には足跡がたくさんあり、見分けるのが大変です。さらに彼女は広い範囲を移動しているので、探し出すのに何時間もかかることがあります。

一番最初に彼女に会いに行ったときは、彼女の息子を道案内人として探しに行ったのですが、見つけられず町に戻りました。

そのときは「親子でも居場所がわからないなんて‥」とショックを受けました。

家はある?テント暮らし?

家はありません。生まれた時から砂漠を移動しながら暮らしてきたからです。1箇所にずっといると、ラクダが草を食べ尽くしてしまうのです。

テントはなく、寝るときは砂の上にじかに寝ます。テントは移動の際の荷物になります。「ラクダに乗せるのはかわいそう」だとも。

また寝るときに星が見えないからイヤだからだといいます。

毎日食べるものは?

基本的に毎日パンと紅茶です。パンは写真の「ゴルス」というものです。これは枯れ木を燃やしてできた炭の中に、こねた小麦粉を入れて焼くパン。材料は小麦粉と塩と水だけです。

このゴルスに加えて、ジャガイモやタマネギなど日持ちする野菜をたべることもあります。

砂漠で飲むのは主に紅茶です。彼女は好んで生姜を入れます。生姜は、エジプト料理には欠かせないスパイスで、薬効もあるとされています。

彼女は年1回くらい町に行くことがあり、そういう時にまとめ買いしています。固形と粉末があり、彼女が買うのは「固形」の方。

「粉末は中にどんなものが入っているかわからない。それにおいしいのは「固形」だから」。石で細かく砕いて粉末状にします。

一日5回ほど紅茶を飲みますが、生姜を入れるのは朝です。元気が出るからだそう。

砂漠では作物が育ちにくいため、自給自足は成り立ちません。育てた家畜やそのミルクからつくる乳製品などを売り、代わりに(砂漠では手に入らない)野菜や米、紅茶、砂糖、塩、衣類などを買います。

飲み水:泉と雨水

砂漠では泉の水を飲んでいます。泉にはいくつか種類があり、恒常的にあるものと、雨が降った後に雨水がたまってできるものがあります。

写真は後者のもので、雨が降った後にできた泉です。ラクダに水を飲ませ、自分の飲料水とするために大きなポリタンクに水を詰め、ラクダに載せて運びます。

雨水は遊牧民の間で最も珍重されています。泉の水は長い間空気にふれているため、ゴミや虫が入っていることもあります。

その点、雨水は新鮮で、地中の養分が含まれていて、栄養がある。「薬みたいなもの」なのだそうです。

砂漠に出て気づくことは、水の「重さ」です。

私たちはふだん水の重さなど意識しません。水はただ水道の蛇口をひねれば出てくるものだから。

しかし、砂漠の泉で水を汲み、それをポリタンクに入れて、それを持ってみると、その重いこと!

しかも水って、人間にとっていちばん大切なものだから、やっかい。

「砂漠では水は高いんだ」これが遊牧民たちの口癖です。

情報はどうしている?

ラジオです。彼女が持っている唯一の電化製品です

ラクダの飼い方

女一人で、あの大きなラクダ7頭をどうやって世話しているのか、とても不思議でした。

砂漠にきて驚くのは、放し飼いのラクダが多いということです。盗る人はいません。砂漠の奥深くのため、同じ部族の遊牧民しかいないためです。同じ部族同士であれば、ラクダを盗んでもすぐに犯人が特定できてしまいます。

また、ラクダは群れる習性があるため、一頭だけフラフラとどこかに行ってしまうようなこともない。

ラクダは、一度行った場所は覚えてしまいます。泉に一度いけば、再び喉がかわいたとき、自分たちだけで泉に行くことができるのです。

サイーダは冗談で、「フジヨ、3日間町に行ってくるから、その間、ラクダのめんどう見ててくれない?」などと言いますが、ひょっとしたら、それも可能かも?と思ってしまうことあります。

ふだんラクダの首にロープをくくりつけ、前足2つはロープでしばっています。必要以上に速く歩かせないために、です。

もし、ある場所に速く移動したい場合は、両足のロープをほどき、首にくくりつけたロープを持って歩けば、自然にラクダはずんずんと歩き出します。それを見て、他のラクダもついてくる・・・・・。

逆に、見たことのない新しいものには、恐怖心を抱く習性があります。たとえば、ある人が、ふだんと別の服装をしていた場合。

私は以前はいつもワンピース状の民族衣装を着ていきました。しかし、ある日シャツとズボンという格好で行ったのです。

するとサイーダに言われました。「ラクダはズボン姿の人を見るのは初めてだから怖がっているよ」。

そういう場合は、ラクダがこちらの服装に慣れるまで、ラクダとは距離を置くようにします。そうしないと、ラクダは興奮し、後ろ足で蹴られたりします。

失われつつある知恵

遊牧民たち足跡を見分ける能力に長けています。自分の留守の間に荷物が取られても、残された足跡で誰がかわかるそうです。

その人が靴を変えても、歩幅や足の微妙な向きなどで、その人だとわかるとか。

砂に残された無数の車のタイヤの跡から、求める車の跡を見つけます。

動物の足跡を見て、自分の家畜かそうでないか、オスかメスか、その年齢、何日前に付けられたかなども言い当てる。

星やその位置によって季節の移り変わりを知り、月の満ち欠けで日にちを知る。体の不調は砂漠に生える植物を薬草として煎じて飲んで治してきました。

下痢をともなう腹痛の時には、7つの石を7つのラクダの糞といっしょに燃えている枯木の下に置いて十分熱し、それらを水の中にいれて飲みます。こうすると、すっきりと治るそうです。

近年、ほとんどの遊牧民が定住地で観光客相手の仕事をするようになりました。そこで育つ子ども達はこういった知識を知りません。自然を相手に培ってきた遊牧民の知恵も、徐々に失われつつある。

砂漠で最も怖いことは?:毒蛇と雨水

砂漠で怖いことの1つは毒蛇。そして「雨水」です。

砂漠でまともな雨がふると、たちまち雨水が川のようになって流れてきます。水の流れはとにかく早く、水の中に入ってしまったら死んだも同然。

だから、雨が降り始めたら、とにかく一目散に山の上に昇ります。木の上や車の上などはダメです。

水量は多いと深さ2,3メートルにもなり、車なども流され、木もなぎ倒されてしまうから。

雨が降ったのが遠くなら、自分の荷物も山の上に運べても、近くならその余裕はないから、自分だけでも走って行って山に昇る。

だから、砂漠ではキャンプするのは、たいてい山の近く。いつ雨が降っても良いようにです。

何年も旱魃が続く砂漠では、「神さま、どうか雨を恵んでください」と遊牧民たちは言うが、時にはその雨によって亡くなることもあるのです。

砂漠生活で最も苦労することは?

思い切り水が飲めないことです。今年5月に会った時、彼女は雨水を飲んでいました。半年前に雨が少し降り、それが地中にたまっているものです。

その雨水の泉へ行く途中、なだらかな丘陵を持つ小山を見ながら、サイーダさんはいいました。

「小さい頃、よくこういう山に登って砂まみれになって遊んだよ。顔や頭中に砂がついてね」

そんな時、母親によく怒られたそうです。「あんまり遊び回るとそれだけのどが渇くからやめなさい。水もそんなにたくさんないんだからって。お母さんがどこかに行って居ないときは、そういうことを言われないから、うれしくて、思いっきり遊んで、たっぷり水を飲んだものさ」

だから彼女と砂漠にいるときは、遠慮しながら水を飲んでいます。

「ああ、早く町に帰って、思いっきり水が飲みたいなあ」と思いながら。

ふだん蛇口の水を出しっぱなしで歯を磨いている私にとっては、たまにはこういう経験も悪くはないかもしれません。

そして苦労したのはヒツジの脳みそを食べた時。ものめずらしくて、つい食べ過ぎてしまい、お腹をこわしてしまいました。

砂漠生活で最も大切なもの

砂漠で最も大切なものは水と水筒です。

食べるものは、仮に尽きてしまったとしても、何日かはラクダのミルクで食いつなぐことができる。しかし水がないと、そうはいきません。すぐ死に直結します。

泉に行ったものの、先に来た人が水を汲みつくしてしまい、飲めずに亡くなった遊牧民も多いといいます。

水筒に必ず布のカバーで覆います。カバーがないと、暑い砂漠ではたちまち中の水が熱湯になってしまう。

そのカバーも経年劣化するため、時々、そのほつれを直します。「昔は、遊牧民はみんな裁縫をこまめにやっていたものさ。でも今はみんな怠け者になってしまったよ」そうグチをこぼしながら・・・。

私たちが砂漠に水を持って行く際、絶対にペットボトルは避けなければなりません。キャンプ用品店などに売っている布カバー付の水筒がベスト。

先の布製の水筒が良いのは、布カバーを水でぬらすことで、その気化熱で中の水が冷たく保たれる。肩から下げることができるので、両手も空きます。

ペットボトルは暑い時期、水がすぐに熱くなってしまいます。40℃の日向に10分ペットボトルを置いておくと、水はもう「白湯」です。

砂漠で印象的だったこと

いつも死を意識して生きていることです。

イスラム教徒の彼女は、一日5回の礼拝を欠かしません。礼拝で何を考えているのかと聞いたら、「死」について考えると言いました。

「あと5分後には死んでしまうかもしれない」。

自分の人生が有限である、という当たり前のことに気づかされました。

サイーダは人生で何が大切なもの、また大切でないものがわかっています。

「テレビは人が亡くなったニュースばかりだから、知らなくて困らない」「昔は電話がなかったから、お互いよく訪ね合った。今は隣にすんでいても、電話ですむから訪ねない。携帯電話で話すようになって人と人のつながりが弱くなった」

今の私たちの暮らしは以前よりも便利になりましたが、そのために失ってしまっていることも少なくありません。

「町ではやることがたくさんありすぎて、静かに祈る時間がない」

スケジュールを予定で埋めることや、日々インターネットなどでたくさんの情報を得ることに一生懸命になっている。

心が忙しくなった分、心の安らぎ、幸せなどから遠ざかってしまいました。

【「女ノマド、一人砂漠に生きる」】

エジプトの砂漠で女一人移動しながら暮らす遊牧民サイーダと暮らしたノンフィクション。

「砂漠・一次情報に富む世界」

七年ほど前から、エジプトの東方砂漠(ナイル川の東側)に通い続けている。そこで暮らす遊牧民の女性を取材するためだ。彼女の名前はサイーダ。砂漠で一人でラクダとともに暮らしている。

彼女の属するホシュマン族は人口はおよそ千人。九七年から雨らしい雨が降らないため、家畜の食糧となる草が育たず、ほとんどの人は砂漠の中の定住地に移り住み、観光客相手の仕事をするようになった。今でも遊牧を続けているのは、彼女を含めて、二、三家族になってしまった。

私は一人の女性の、広大な砂漠を自由に移動して暮らすエネルギーとバイタリティ、砂漠生活を心から楽しんでいる生き生きとした姿に惹かれ、何度も彼女のもとへ足を運んだ。

とはいっても、私は砂漠での生活を心から楽しんでいるわけではない。どちらかといえば、一度砂漠に行けば、早く町に戻りたいと思う方だ。

砂漠では何日も他の人と会わない生活が続く。毎日の暮らしは単調である。朝起きて朝食をとり、放牧に出かけ、暑い時は木の下で休み、日が暮れると寝るーそのくり返しだ。周囲の風景は、ひたすら岩と砂、青い空ばかりである。

暑いときは、ひたすら木陰で昼寝をし、暑さをやりすごす以外にない。そんなとき、日本で生まれ育った私は、無為に時が過ぎていくかのように感じてしまう。そして、ついつい考えてしまう。「こんなことをしていて、いいのだろうか」と。

とりわけ砂漠で顕著なのは、情報の不足ではないだろうか。テレビも新聞もインターネットもない、映画館も本屋も美術館もない。外の情報がほとんど入ってこない日々。今、世界ではどんなことが起こっているのか、日本では、東京では…? 浦島太郎さながら、時代の流れから取り残されてしまうのではないだろうか、ふとそんな不安に襲われる。

私たち(少なくとも私は)は、日々進歩することが良いことであるかのように思っている。情報を取り入れることも、その一方法だ。そしてより多くの知識や情報を得ることで、賢くなり、進歩したように思いこむ。そういった観点から見れば、砂漠の暮らしは対極にあるかのようだ。毎日同じことをくり返し、限られた情報の中で、日々をただ淡々と過ごす。

しかし、この単調で、一見無味乾燥とも見える砂漠で暮らす遊牧民たちから、退屈だという言葉を一度として聞いたことがない。

やがて、幾度か彼女と暮らすうちに、私はふだん何気なく接している「情報」ということについて、あることを考えるようになった。情報には二種類あるのではないかということだ。それは一次情報と二次情報と呼んでもいいかもしれない。

ふだん私たちが情報と呼んでいるものは、テレビやラジオからから流れてくるもの、あるいは人から聞いたり、インターネットなどから得られる情報である。これは自分で直接体験したことではない。よって二次情報といっても良いと思う。私たちはこの情報を新聞やテレビなどによって一生懸命集めている。そしてそれらを知ることで、とりあえず世の中の流れに遅れをとっていないと安心し、納得する。

一方で、情報には、自分が直接体験したことによって得るものがある。一次情報である。そして、砂漠で暮らす遊牧民の世界では、一次情報は、決して私たちの暮らしと比べて少なくはない。むしろ非常に豊富なのではないかと気づいたのだ。

遊牧民は、砂漠に残された動物の足跡を見て、それがどんな動物で、オスかメスかを知る。雲を見て、どこそこに雨が降りそうだ、または降ったという情報を知る。そういった情報は、遊牧民の間で素早く伝わる。

砂漠に生えている草がどんな薬効があるか、どこに行けば泉があるか、どこにいけば日差しを遮る樹木があるか、こういったことは良く知っている。水が足りないとき、炭や砂でお皿を洗う方法も知っている。

同じ部族の誰それが結婚した、誰が今砂漠のどの辺にいるという情報も、住む場所は離れていても、遊牧民同士の間では非常に良く知られている。

そして遊牧民の生活では、こういった一次情報が豊富であるために、自分たちの生活に直接関係のない二次情報を仕入れる余地がないのではないだろうか。さらには、私たちが生きる上で、二次情報よりも、この一次情報こそが、意味のあるものではないかと私は思うようになった。

そして、この原稿を書きながら、私はようやく、自分の身の回りの世界の情報だけで満ち足りた気持ちで暮らし、生まれて一度も「退屈」という言葉を口にしたことのない遊牧民を、羨ましいと思うようになった。(『チュニジア通信』)

Contact:➜連絡先/e-mail