宗教とは?人はなぜ宗教を必要とするのか?

宗教とは、人間の力を超えた超越的な存在(神)がいることを認め、その教義や戒律に従う人間の営みです。

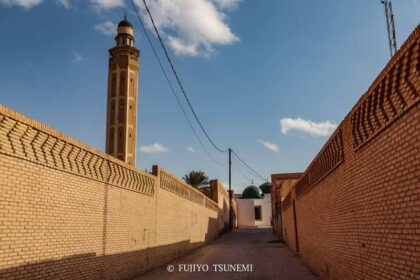

考古学や歴史学の知識が遡っていけるかぎり、イスラムやキリスト教など世界宗教が生まれる以前から、宗教があったといわれています。

なぜ宗教があるのか? 人は宗教を必要とするのでしょうか?

死んだら天国に行ける

「人は死んだらどうなるのか?」に宗教は明確な答えをくれます。「死んだら天国に行ける」と。これが宗教の1つの意義です。

天国は永遠です。つまり死は生命の終わりではなく、永遠に続く至福生活のはじまり。一つの通過点です。

「死んだ後なんて、どうでもいい。生きている間に楽しければそれでいい」と思う人もいるでしょう。

そんな人でも、親しい人や愛する人の死に直面したら「自分が死んだら、きっと天国で再会できる」と思いたいものですし、現にそう思います。「死んだら全て終わり。何も存在しない」となったら、深く傷つきます。

愛する人がこの世から完全に消えてしまったとは思いたくない。どこかで自分を見守ってくれていると信じたい。そんな人間の自然な思いから、天国や地獄ー宗教が必要とされるのです。

死の恐怖や苦しみをやわらげる

「死」は人間にとって究極の不安です。私たちの人生には様々な不安がありますが、それらは「死ぬこと」に比べれば、取るに足らない。

病気になったらどうしよう?テストに落ちたらどうしよう?‥。一方でこうも考えます。「テストに落ちても死ぬわけじゃない」

「死」こそ最大の不安です。これはどんなにお金や地位があっても逃れられない。人間にとって根源的な不安が「死」です。

この不安がなくなれば、生きるのがとても楽になる。この不安から脱出するため、太古から人々は宗教を求めてきたのです。

科学は「死んだ後は肉体も精神も存在しない」と考えます。でもこれでは心安らかに死ぬことも生きることもできません。

「宗教は迷信だ」「心が弱い人が信じるものだ」という意見もあるでしょう。

ではなぜ何千年も宗教が生き続けてきたのでしょう?

必要ないものなら、とっくの衰退しているはずです。それは人が根源的に必要とするものを提供しているからです。

天国なんてある?

もちろん「天国なんてある?」という疑問が生まれます。

あるという証拠はありません。でも「ない」という証拠もない。「ある」と信じるのも「ない」と信じるのも自由です。

それにこの世界には目に見えるものだけが存在しているわけではないし、むしろ見えないものの方が大多数かもしれない。

ならば「ある」と信じた方が断然得です。生きている間、安泰な心でいられるからです。

生きるはかなさを克服する

「死んだら全ておわり」となったら、誰でもこう思います。

「どうせ死ぬのに、なんのために生きているんだろう?」「せっかく努力して偉くなっても、いつかは終わる。なんのために生きているんだろう?」

とても刹那的な気持ちになります。

しかし「良いことをすれば天国へ行ける」と信じていれば、今の自分の行動の1つ1つが意味を持ってきます。

その行動によって、天国へ行くか地獄へ行くかが決まるからです。

神の審判は公正です。私たちの行動すべてを見ていて(とイスラム教徒は考えます)、善行をした人には天国を、そうでない人には火獄を用意している。

だから生涯は無駄なものではなくなります。良いことをすれば、神はそれにちゃんと報いてくれる。

来世を信じるとは、現在に意義を見出すことです。

『来世に希望を持たぬ人は、この世ですでに死んでいるようなもの』(ゲーテ)

もし「死んだら何もかも終わり」となったら、せっかく生きている間に努力しても無駄になってしまう。良いことをしても、なんの意味もないということになってしまう。

来世こそが本当の生とイスラムでは教えますが、現世を否定しているわけではありません。より良い来世を送るために、現世が非常に意味を持ってくるのです。

生きる目的を明白にする

来世があることで、生きる目的は明白になります。それは「天国へ行くため、良い行いを積み上げること」。

お金や名誉は来世まで持っていけません。でも日々良い行いをすることで、天国へ行け、そこでは永遠の楽しい生活が待っている。

良いことは、なにも難しいことをする必要はありません。日々生かされていることに感謝して、周囲の人に小さな親切をする。

それによって、自分がやさしい心で満たされ、さらに死んだら天国へ行けるという安心感につつまれる。

こうして日々の行動基準が明確になります。

多くの収入を得たり、有名になることに焦点を当てるよりも、日々良いことをする。いずれ天国へ行くために。

「年収1億を目指す!」「SNSのフォロアーを5万人獲得して有名になる」

そんな目標をかかげて日々がんばるのも良いでしょう。

でもそれは誰にでも達成できるわけではないし、何より現状否定から出発しているぶん、幸せにはなれません。

今の年収で満足できない、今の知名度で満足できないから、そういう目標が生まれるのです。

代わりに、自分が今与えられていること・日々生かされていることに感謝する、ちょっとした良いことをする、それによって天国へ行ける。これは誰にでもできて、今すぐ幸せになれる方法です。(*イスラムの幸せとは?)

現状に満足する。「それじゃ、進歩がないじゃないか」と思う方もいるでしょう。

進歩したら人は幸せになれる?

私たちが生きる目的は、日々楽しく幸せに暮らすことではないでしょうか?

宗教を信じるとは、今生きている間も心健やかに暮らせ、死んでからも永遠の至福の生活を送れるということなのです。

★「イスラム流幸せな生き方」

中学生でもわかるイスラム入門書。なぜ世界中でイスラム教徒が増え続けているか?がわかります。