【まとめ】イスラムが女性差別ではない10の理由

日本では一般的に「イスラムは女性差別の宗教」とイメージされているようです。実際はどうなのでしょうか?

この答えは容易ではありません。「イスラム」と言う時、それが何を指しているのか不明瞭だからです。

コーランなのか?ある特定の地域の慣習なのか?ムスリムたちの慣習なのか?学者たちの主要な見解なのか?

それによって女性差別かどうかは変わってきます。

その上で、なるべくコーランなど「イスラムの基本」に照らし合わせ、「女性差別とは必ずしも言い切れない」事実をご紹介します。

コーランは男女平等を定めている

コーランは男女を含めた全ての人間の平等を定めています。人に上下があるとしたら信仰心の度合いだけです。

スカーフは美しさを大切な人にだけ見せるため

女性の美しさは大切な人にだけ見せるもの。これがイスラムの考え方です。だから女性たちは家で口紅をぬり、着飾り、香水をつける。きれいでいるために脱毛も念入りにします。

結婚前にろくにお付き合いできない変わり、結婚してから「恋愛する」「恋人気分を味わう」夫婦が多いのです。

お付き合いは結婚前提

イスラムでは婚外の性交渉が禁じらており、結婚前の男女のお付き合いは禁止。付き合いはすべて結婚が前提です。男性は気に入った女性がいたら、まずはプロポーズ。女性の父親から結婚の許可を得て、交際がスタートします。

これは自由恋愛を謳歌する日本人から見れば、不自由なことにも思えます。しかし女性にとっては「付き合う上で結婚が保証されている」ということ。

もちろん婚約破棄はしばしば起こります。たいていは女性側からです。

マフルと離婚時の慰謝料

イスラムの結婚では男性が女性にマフルを贈るのが義務です。マフルは結納金と訳されることが多いのですが、実際には「贈り物」に近い。

結婚時には離婚した場合の慰謝料を決めます。これは離婚された女性の補償金の意味合いがあります。

結婚は人間がやることだから間違いはある、愛ほど不確かなものはないと考えるからです。

生活費は夫の負担

生活費は夫の負担とコーランに明記されています。ただし女性の就労を禁じているわけではありません。そしてたとえ妻の方が収入が上でも、家にお金を入れる義務はありません。

また結婚前に女性が持っていた財産は、結婚後も彼女の個人財産とされます。

(←イスラムの結婚は男性の経済的負担が大|マフル、持ち家、離婚時の慰謝料)

結婚生活は愛と安らぎがベース

生活費は夫の負担ですが、妻が夫に従属してばかりいるわけでは、もちろんありません。

イスラムの結婚観は「愛と情」がベースにあり、「夫婦はお互いを温め合う衣のようなものだ」とコーランで明言しています。

(←イスラムのイメージが変わる!愛と官能にみちたイスラムの結婚観)

母性の尊重

ハディースは「天国は母親の足下にある」という言葉もあり、イスラムでは母性が尊重されています。

妻が授乳が大変な場合には、乳母を雇うことも決められています。

一夫多妻は女性保護

男性に複数の妻を娶ることを認めたのは、戦争で先立たれた妻と孤児の救済のため。

そして複数の妻を娶った場合には、全く平等に扱うのが義務と定めらています。

それはほとんど不可能に近く、実際に一夫多妻は非常に少数です。

男女隔離と女性の社会進出

イスラム社会は男女隔離が原則です。そのため女生徒には女性教師が、女性の患者には女医が求められます。男女隔離によって、女性の社会進出が促進されているのです。

名誉殺人や割礼はイスラムとは無関係

名誉殺人や女子割礼など女性差別的な事例は、イスラムに起因するものではなく、男性優位的な地域の慣習です。親が決めた相手と顔も見ずに結婚するケースも、同様に宗教とは関係ありません。

見合い結婚は少なくありませんが、結婚までに何度か会い、女性の意思を確かめるのが普通です。

(←イスラムは女性に厳しい宗教?男性優位社会や地域の慣習との関係)

まとめ:イスラムは男尊女卑なのか?

以上、「イスラムは女性差別の宗教」とは必ずしも言えない理由をご紹介しました。もちろんイスラム世界は広大で、「イスラム女性」とひとまとまりにはできません。

その上であえて共通項をあげるとすれば、コーランという神の教えを信じ、それに従って生きていること。その意味でコーランが女性や男女をどう規定しているかを見ることは意味があると考えました。

コーランは決して女性差別的なものではなく、6~7世紀としてはかなり進歩的で男女平等志向だったと専門家は語っています。

「クルアーン(コーラン)の「精神」は「男尊女卑」を認めていたというよりも、むしろ、男女の性的役割を明確にし、立場の弱かった女性の地位を改善する方向に向かっていたようである。‥

当時、女児よりも男児が生まれることが親にとっての名誉とされており、貧しいと女児を生き埋めにする習慣がああったら、クルアーンはそれを禁じた(16:58~59)

また女性には遺産相続権が認められていなかったが、男性の半分という規定ではあるものの、それを認めている。(4:11~12、176)‥

これらを見ると、クルアーンは前時代的というよりむしろ、当時としては相当進歩的な、男女平等を志向する思想を掲げていたことが明らかであろう。」

(「クルアーン神の言葉を誰が聞くのか」)

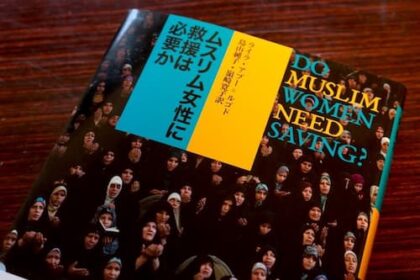

【参考図書】

20年間の取材によるイスラム女性たちのリアルな日常を紹介。モロッコ、チュニジア、エジプト、イラン、パキスタン、モルディブ‥‥。歌あり踊りありデートあり。「抑圧」などメディアによって作られたイメージと違う、生き生きした女性たちの実像を紹介します。

★「イスラム流幸せな生き方」

中学生でもわかるイスラム入門書。なぜ世界中でイスラム教徒が増え続けているか?がわかります。

コメントを残す