世界でイスラム教徒が増える理由

サウジアラビアのメッカにあるカーバ神殿には、世界中からイスラム教徒が集まり、同じ儀礼を行う。信者の義務であるハッジの時期だけでなく、一年中大勢のムスリムたちが集っている。

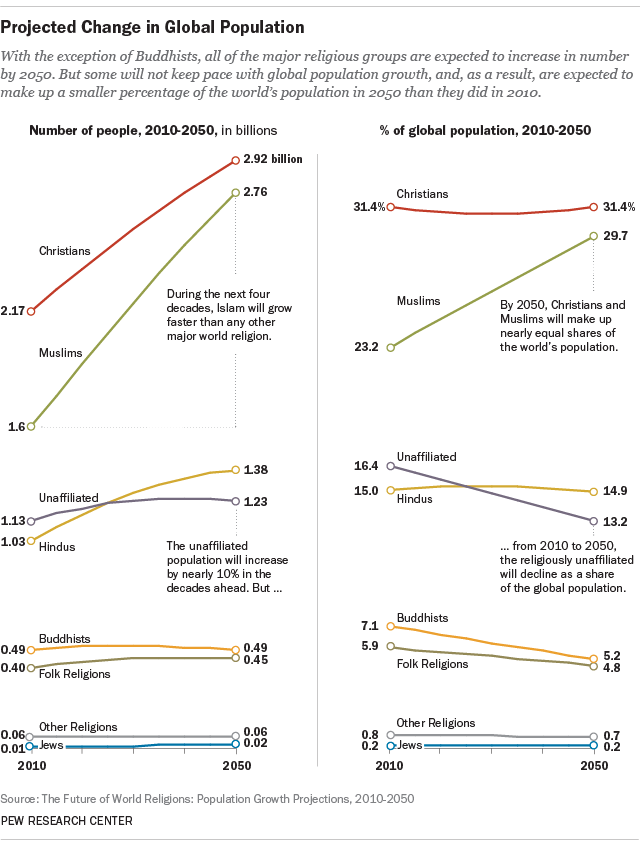

2050年までに世界の3分の1がイスラム教徒になると予測されています。

(出典:Pew Research Center)

なぜ世界中でイスラム教徒が増えているのでしょう?厳しい戒律?なのに、なぜ入信者が増加しているのか?

イスラムは入信が容易

イスラム教徒になるのはとても簡単です。2人のイスラム教徒の前で、信仰告白をするだけです。

その信仰告白とは、「アッラーは唯一であり、ムハンマドはアッラーの使徒である」と言うだけ。時間は30分ほどです。

イスラムは平等主義

イスラムでは神の前ですべての人が平等だと考えます。

「われらは一人の男と一人の女からあなた方を創り、さまざまな種族と部族に分けました。それはあなた方が、互いに知り合いになるためです。」(「コーラン」49章13節)

イスラムには他の宗教にあるような聖職者はいません。「イマーム」と呼ばれる人がいますが、イスラムの知識に優れた人であったり、モスクでの集団礼拝の指揮をするだけの人です。

(*:イスラムの基本思想② 信者間の「平等」・聖職者がいない)

イスラムは弱い者にやさしい

弱者救済がイスラムの基本理念です。貧しい人に施しをすること(喜捨)は、コーランに定められたイスラム教徒の義務です。

「アッラーの道に専心し、(商売の目的で)大地を巡ることができない貧しい人たちのため(に施しなさい)」(2章73節)

社会的弱者には老人や妊婦、孤児などはもちろん、旅人も含まれます。

「喜捨(きしゃ)の用途は、まず貧者に困窮者、それを徴収して廻る人、心を協調させた人、(途中略)、旅人、これだけに限る」(9章60節)

電車の中でお年寄りが立っていることは、イスラム圏ではまずありません。男性は座っていても、自分の前に女性が来たら、さっと席をゆずる。これは宗教の教え以前に、人々の間に根付いた社会習慣のようなものです。

(*:イスラム教の特色③「人は弱い」という根本思想と社会的弱者の救済)

柔軟な戒律

イスラムでは「人間は弱い者」とされているため、信徒に厳しい戒律を課すことはありません。

豚を食べることは禁止されていますが、他に食べるものがなければ食べても良いとされています。ラマダン月の断食は、病人や妊婦、老人は免除されています。

イスラム教徒は生前の行いによって、死後天国に行くか地獄に行くかが決まります。たとえ悪行をしてしまっても、善行して挽回すれば良く、善行が悪行を上回れば天国へ行けることになっています。しかも善行の方が悪行よりも、ずっと大きくカウントされることになっています。だから誰でも天国に行けるようになっている。実はとても寛容な宗教なのです。

神に責任を転嫁できる

イスラムでは、この世に起こるすべての事は神のしわざと考えます。失敗も神様の思し召しです。(*:神にすべてをゆだねる「天命」とは?)

リストラされたのも、神様の思し召しであって自分が至らないからではない。悪いことがあっても、神の望んだことと受け入れ、自分を責めないのです。何かに失敗して自分を責めるのと、神様に責任転嫁する、どちらが楽な生き方でしょうか?

イスラム圏はとても自殺が少ないと言います。その背景には、「神にゆだねてしまえる」という心の救いが、大きく関係しているのです。

コメントを残す